村岡花子さんの評伝『アンのゆりかご―村岡花子の生涯』は第二次世界大戦時の空襲のこんな場面から書き始められている。

三方向に火の手が上がり、残る大森駅方面の方角に逃げるしかない、と思い定めた花子は書斎の蔵書に別れを告げていた。家にも尽きせぬ愛着があるが、ペンで生きる者にとっては蔵書は人生そのもの。少女時代、青春時代、そして仕事をするようになってから……。花子の蔵書の半分以上は洋書である。

(『アンのゆりかご―村岡花子の生涯』村岡恵理 より)

そのとき、警報サイレンから3時間余りが経って、急に攻撃は沈静した。

「村岡さん、逃げなかったんですか?」

見回りに来た消防団員が驚いて、花子に尋ねた。

「いよいよとなったら逃げるつもりだったのよ」

村岡家の前を流れる細い川の向こう側一帯にも、火はくすぶっていた。町内ではかなり多くの家が焼けたが、花子の家の一角は残った。

「村岡家の前を流れる細い川」はおそらく内川であるのだが、なぜあえて「おそらく」というのかについてはこれから申し述べる。場所としては内川の河口部より少しだけ遡って現在のJR東海道線の線路を越えた辺りであることには疑いがない。縄文時代まで遡ってみればこの辺りが河口であっただろう場所であり、古街道が旧海岸線に沿って通っており大正時代ごろまではその街道に沿ってぼちぼち人家はある、という風景であったに違いない。この、内川下流域の大正から昭和初期にかけての風景をふたりの作家の筆から垣間見てみたい。まず、L.M.モンゴメリーの『赤毛のアン』日本語訳者として知られる村岡花子さんである。

冒頭の引用は第二次世界大戦下の空襲を、「現在の村岡家跡」の場所で受けたという描写になっているように私には読み取れる。「現在の村岡家跡」は三階建てのアパートメントに建てかえられており、一階の一角には「赤毛のアン記念館・村岡花子文庫」が設けられていた1。この建物がまさに暗渠となった内川の流路に沿っているのだ。

一方で村岡花子さんが柳原燁子さんに宛てた手紙にこんな記述が残っている

近々御たづね下さい。大森まで電車でいらしってそこから「山王、池上方面出る」といふ方へ出て歩けば二十分位 出土橋といふ橋の所までいらしってください その橋を右に曲がると突き当りが加藤といふ家です 加藤といふ家を 前に見て左に折れて三軒目位の家、村岡……と表札が打ってあります

(『アンのゆりかご 村岡花子の生涯』村岡理恵 より 花子から燁子への一九二一年十二月十四日付け手紙から一部抜粋)

これは一九二一年(大正十年)、世にいう「白蓮事件」2のあとに村岡さんが柳原白蓮さんを心配して連絡を取ろうと出された手紙である。ふたりは東洋英和女学院で同じ時期に在学して以来の友人だった。

半月ほど後の大晦日付けの村岡さんからの手紙では「御たよりを伺いませんので心配して居ります」で始まる手紙も残っており「柳原白蓮」が自由に動けるような状況でなかったことは間違いない。一九二六(大正十五)年に村岡さんの長男道雄君が疫痢で幼くして亡くなるという、村岡家にとって沈痛な出来事があったのだがこの時は宮崎燁子となっていた白蓮さんは病院で村岡さんに付き添っていたとの記述が『アンのゆりかご 村岡花子の生涯』にあり、この出来事の際には村岡さんがかつて案内された道順をたどって大森新井宿の村岡家にも来られたのかもしれない。

案内に出てくる「出土橋」は「でどばし」と訓む。内川と、大森から池上に向かう旧平間街道が交差する場所に架かっていた橋で、今も交差点の呼び名として付近では通じる。村岡さんが家の近くを流れている川のことを「内川」という名前でもって呼んでいたのかついに分からないのだが、少なくともこの内川にかかっていた、濁音が三つ続くような田舎臭い名前の橋のことを我々と同じように口にされたのであろう。そのことは少しだけ私に、彼女への親近感を抱かせる。

ところで「出土橋を右に曲がると」という案内なのだが「現在の村岡家跡」とは反対の方向を示している。このことが「村岡さんは内川の近くに住まわれていたのは間違いないが、一度引越しをされているのではないか」という推測を私に持たせることになった。推測の根拠はふたつある。

ひとつめは村岡さんの随筆集に収められている「古本屋」と題した文章が「新しい家への引っ越しで、毎日かたづけものをしている」と書き出されていることだ。文末に一九六四(昭和三十九)年の記載があり、これが執筆年なのか発表年なのかは分からないが目安になる。村岡さんご夫妻は結婚された一九一九(大正八)年に大森新井宿に居を構えられており、ということは引越しは新井宿の内のことだったのではないかと推測できる。随筆は引越しに伴い蔵書の整理を出入りの古本屋に頼んだ時のことを書かれているのだが、私はこの古本屋は同じく新井宿に店を開かれていた「山王書房」ではないかと考えている。もしこの考えが正しければ「山王書房」は一九五三(昭和二十八)年に開業されたとのことなので昭和三十年代のどこかで新井宿内での引越しがされたと思しい3。

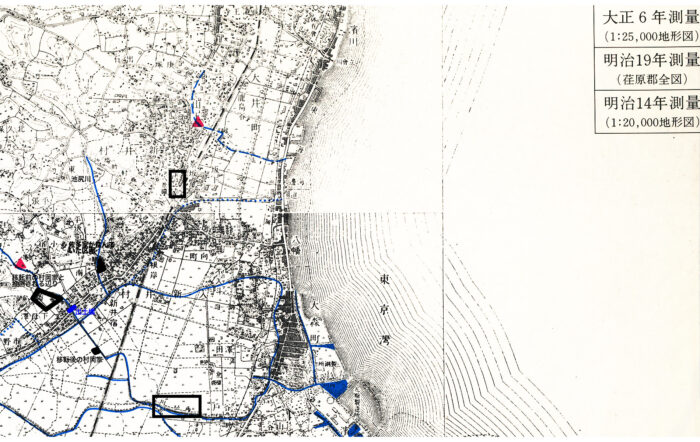

もうひとつの根拠は大正年間の新井宿の地図を参照すると旧平間街道沿いには人家があったようだが街道から少し海側に離れると現在の村岡家跡のある辺りを含め湿田であったようになっていることだ。これが昭和三年測量の地図をみると田はほとんど無くなっており、関東大震災をきっかけに市街地化が進んだのではないかと思われる。

新井宿内での引越しがあったという私の推測が正しいとすると第二次世界大戦中には村岡家は内川から「三軒目位」の場所にあったのではないかとおもわれ、そばを流れてはいても村岡家の前は流れていなかったはずだ。内川を追っていて気がつかざるを得なかった小さな違和感なのだが、はて本当のところはどうなのだろうか。

それはさておき村岡さんを頼りに探った限りでは、彼女からしてみれば内川は身近過ぎて語るに至らないほどの存在だったようにおもわれる。あとは、前述の通り五歳で病没された長男道雄君は、その幼さであれば村岡さんは川には近づかせないようにされていたのかもしれない、長女みどりさん4は友達と遊ぶようなことがあっただろうか、などと空想するしかない。

左が大森駅、奥に行くと内川暗渠沿いに現在の村岡家跡がある。村岡花子さんから柳原燁子さんへの手紙では手前の方に行くように案内しており、この写真より上流側にお住まいののち戦後に引越しされたと推測している。

余談だが交差点の向こうにある銭湯はその後廃業され、写真左の塀のお宅も更地にされた後にコンビニエンスストアになってこの写真からさらに風景は変わっている。

内川を挟んで対岸にあたる場所に、ごく短い期間だがもうひとりの作家が住んでいた。佐多稲子さんである。次に佐多さんの筆から内川が追えないかをみてみたい。

佐多稲子さんというと私は「プロレタリア文学のひと」というイメージでもってとらえていて、実際彼女がはじめて世に認められた小説『キャラメル工場から』は日本文学史においてはプロレタリア文学の潮流のなかで語られる作品であるからこのとらえ方は間違いではないだろう。ただ、その作品群全体を見渡してみると「私小説のひと」ととらえる方が的確かもしれない、と思うようになった。『キャラメル工場から』にしても随筆として自らの幼い頃の実体験を書いたものを生涯を通じての盟友であった中野重治の助言で小説にしたものであるからやはり私小説でもあるわけだ。

その佐多さんの作品に『歯車』がある。特高警察による小林多喜二殺害事件を背景に当時の社会主義者たちの生活を佐多さんの目を通して描いた作品である。

もう夏にはいっていた。大森新井宿の、修造の引きあげて行った家は、京浜線の線路に近く、コンクリートで固めた小さい川のそばにあった。歩くと床がゴトゴトと鳴る古びた家であったが、この辺がまだたて込まない昔からあったものらしく、家の前にはちょっとした空地があって、板囲いが路地との間を区切っている。その板囲いももう白ちゃけていた。乾いた土の上には、松葉ぼたんが点々と植えてある。片隅の、裏手の邸の植込みに面した場所には、ぶどう棚などがあったが、その下のわずかの苺畑はもう荒れていた。お篠のこのごろでは、庭を整理する暇はなかったのであろう。ひまわりやカンナは明るい陽ざしを受けてのびていた。

(『歯車』佐多稲子 より)

『歯車』は一九三二(昭和七)年から翌年にかけての佐多さんの体験を基底に書かれており、大森新井宿の借家の風景は実際の当時の様子を描いているとおもって良い。この時彼女の夫である窪川鶴次郎は共産党に入党し活動していたことを理由に収監されていたのだがさらに家賃滞納を理由に借家から出て行くように大家から言われてしまう。ちょうどその時に佐多さんの父親が大森新井宿の借家を引き払って地元に帰るという話があり、その借家に入れ替わりに転がり込むこととなった。この借家の住所は分かっており現在の住所では「大田区中央一丁目十一」あたりに該当する。大森駅から池上方面に向かう道、すなわち村岡花子さんが柳原白蓮さんに大森駅からの道として説明した旧平間街道を現在の環状七号線道路が跨ぐ「春日橋」という高架道路があり、これは近くに春日神社が鎮座するからなのだがこの春日神社の境内のすぐ前のいち区画である。

佐多さんの住まいの住所が残っているおかげで、そばを流れていたという「小さい川」は内川ではなくその支流であることが分かる。この支流は地元の方々にその名前でもってどれだけ認識されていたか怪しいが「池尻川」という名があったらしい。昭和七年の時点で既に付近の市街化が進んでおりコンクリートによる護岸が進んでいたことがうかがえる。内川のように暗渠化されてしまったというよりは「水量が減ってしまったので埋められてしまった」という口碑が伝わっているに過ぎないような流れである。

「あらあら、行ちゃん」

『歯車』佐多稲子 より

と大きな声を出して、干しものをしていた辰子が外へ駆け出した。しばらくして駆けもどった辰子は、赤い顔をして、手に下駄の片方をさげていた。

「行ちゃん、また川へ下駄を放り込んでしまったんですわ。やっと拾ってきましたわ」

「しようがないのね。よく拾ったわね」

「行ちゃん、駄目ね」

辰子にしかられても行一は庭にしゃがみ込んで知らん顔をしている。蟻んこでも見つめているのだろう。

行一はこのごろ何かを川に放り込むのがおもしろいらしくて、下駄を投げたのもこれで二度。帽子も投げ、この前など自分の木馬まで投げ込んでいた。燁子は子どもの何かに興を覚えたのがおかしくて、窓へ立って行一を見た。

「行一ちゃん、川へ下駄を投げてはいけないのよ。何を見ているの」

「チイチイ」

と、行一は急に一生懸命な表情になって明子を見上げ、何かを指さした。

「チイチイ」

のぞくと、小さいトカゲが素早く細い尾を光らせながら草の根にかくれた。

佐多さんはこの年の十二月には高田馬場に空き家をみつけて転居されてしまう。『歯車』の中に主人公が大森駅から家までの道のりの遠さを嘆息する描写が何度か出てくるのだがこれがすなわち村岡花子さんがいうところの「歩けば二十分位」である。今の住民としての私の感覚からすると歩けなくはないが普段はバスか自転車を使う距離であり、佐多さんが共産党員としての活動や収監中の夫との面会に出かけるたびに「あの距離」を歩かなければならなかったとすればその疲労感は実感を伴って理解できる。

佐多さんがインタビューを受けてそれをまとめるというかたちを取った『年譜の行間』という良い半生記があるのだが、そこで佐多さんはこんなことを述べておられる。

振り返ってみて、今でも、あの年は、と、想い出すのは、昭和七年。 大変な一年でした。辛い、 怒濤の生活。

あたしの父親が病気になり、継母と葉子といっしょに継母の郷里の佐賀へ引っこむ。亭主の窪川さんは刑務所へ入る。叔母は亡くなる。 あたしはお産をする。あんなに一度に悪いことが重なった年ないみたい。 継母が今でも言いますよ、「あの年は……」って。

『年譜の行間』佐多稲子より「辛い一年間」 の章冒頭

この辛かった一年も小説として書かれてしまう佐多さんの胆力には感嘆するが、その辛い記憶と結びついているせいか『年賦の行間』にも「大森」「新井宿」という地名は出てこない。彼女の数奇とも言える生涯の、印象的な場面を東京のまちの様子とともに鮮やかに描いた『私の東京地図』にも大森新井宿は登場しないのである。ましてや内川についての記述など見いだすことができず、支流の描写が見つかっただけでも僥倖、というようなことではあった。

なお補足すると葉子さんは佐多さんの長女5、この年に生まれたのが次女の達枝さん6である。『歯車』の「行ちゃん」のモデルである長男建造さん7や次女達枝さんはごく幼い時期であり大森の記憶はほとんどお持ちでは無く、佐多さんが母親と言葉少なに語られる程度であったのだろう。

佐多家が大森で過ごしていた年の村岡家はというとラジオで「コドモの新聞」のコーナーを村岡さんが務め始められており、またのちに養女として迎えることとなるみどりさんが村岡さんの妹梅子さんの元で生まれている。長男道雄君を病で喪って六年経ち悲しみから立ち上がりつつあった時期といえるだろうか。

ふたりの優れた作家にして母親という方を縁として一九二〇〜一九三〇年代の内川の姿を探した結果はこのようなものであった。作家の集まりで村岡さんと佐多さんが一緒に写っている写真が残っているが同じ時期に暮らしたまちについて話すことはあっただろうか。

まだ新井宿辺りに環状七号線や池上通りといった通行量の多い道路なども通っておらず、内川や池尻川は蓋をされておらず子供たちの遊び場であり得た頃のお話しである。

- 2015年に村岡さんの母校である東洋英和女学院に資料一式が寄贈され「村岡花子文庫展示コーナ」が開設されたことが、当校史料室から発表されている。なお寄贈後も村岡家跡のアパートメントの玄関には「赤毛のアン記念館・村岡花子文庫」のネームプレートが掲示されており旧展示場所も残されているようである。

- 筑豊地方の炭鉱王と呼ばれた大富豪伊藤伝右衛門の妻であった歌人の柳原白蓮(伊藤燁子)が社会運動家の宮崎龍介と駆け落ちし、新聞紙上に伝右衛門への絶縁状を公開した事件。燁子は公家、華族である柳原前光の次女であったこともありセンセーショナルに報道された。最終的に一九二一(大正十)年中の十一月に離縁が確定し、一九二五(大正十四)年に宮崎龍介と燁子の婚姻届が受理されることとなる。

- 山王書房は一九七七(昭和五十二)年八月二十二日に店主関口良雄さんが逝去されたことに伴い閉店されている。そして二〇一九年に同じ場所にご子息夫妻が「昔日の客」というカフェを開かれている。「昔日の客」は関口良雄さんの随筆集のタイトルであり、山王書房の客の一人であった小説家野呂邦暢とのエピソードに由来する。

- 長女村岡みどりさんは村岡花子さんの妹梅子さんの娘として道雄君が亡くなった六年後の同じ誕生日に生まれており、それを縁に思って村岡夫妻の願いから養女に迎えることなっている。『アンのゆりかご 村岡花子の生涯』の著者である村岡恵理さんのお母様である。一九三二(昭和七)年〜一九九四(平成六)年。

- 佐多さんは一九二四(大正十三)年に慶應大学生であった資産家の子息と結婚しているが、経緯あって相続人となった夫は病的な猜疑心をもって彼女と接し最後には夫婦で心中を図るまで追い詰められる。一命を取り留めるものの離婚されることになるのだが、その夫との子が葉子さんで佐多さんの親元で育てられた。

- 次女佐多達枝さんは長じてバレエ振付け師として活躍されることになる。

- 窪川建造さんは長じて映画監督、映像作家として活動された。一九三〇年二月十日〜二〇一五年八月六日。